10年前、30歳前半で専業主婦として二児の子育て真っ最中だったわたしは、自分の生き方を考えたくて色んな本を読んでいた。その中の一冊が『ハウスワイフ2.0』。

タイトルがとてもインパクト大で、なんで2.0なのか?と疑問に思うところから、手にとった記憶がある。当時知りたかったのは、アメリカには専業主婦でもライフスタイルを発信しながらブログで稼いで生き生きしている女性たちがいるらしく、そういう生き方は可能なのかなぁ、ということ。

当時はブログでナチュラルな手作りライフを発信し、カリスマになりハンドメイドのクッキーやカップケーキを売り出すビジネスで成功し、企業の広告塔になって稼いでいる女性もいるということが書いてあって。そういうのもひと握りなのだろうな、という程度でさらっと読んだ程度だった。

あれから10年、赤ん坊だった二人の子どもももう今年から、中高生になる。わたしは妊娠出産で9年間専業主婦をし、その後縁あって、食品会社へ就職し、社会復帰してみたものの、コロナ禍で退職、環境問題に主体的に取り組む仕事をしたくてフリーランスになった。今は専業主婦というつもりはないが、結局のところ夫の仕事はますます忙しくなり、わたしが家のことの全般、主婦業には相変わらずどっぷり浸かっている。

さらに、今は環境に配慮しながら持続可能な社会に変えていくにはどうしたら良いかを提案できる人であるために、日々本気で模索しながら暮らしている。これは本当に難しいことで、何ができるか手探りの日々。そして温暖化による異常気象、自然破壊は深刻さを増し、「地球は壊れかけている」状態(国連グテーレス事務総長が24年に発言)。どうすることもできないのに焦る自分がいて、ただ環境がどうなっているのか世界の状況や情報を常にアンテナを張ってアップデートしていると、どうやら私たちの暮らしを見直さないといけないというところにたどり着く。

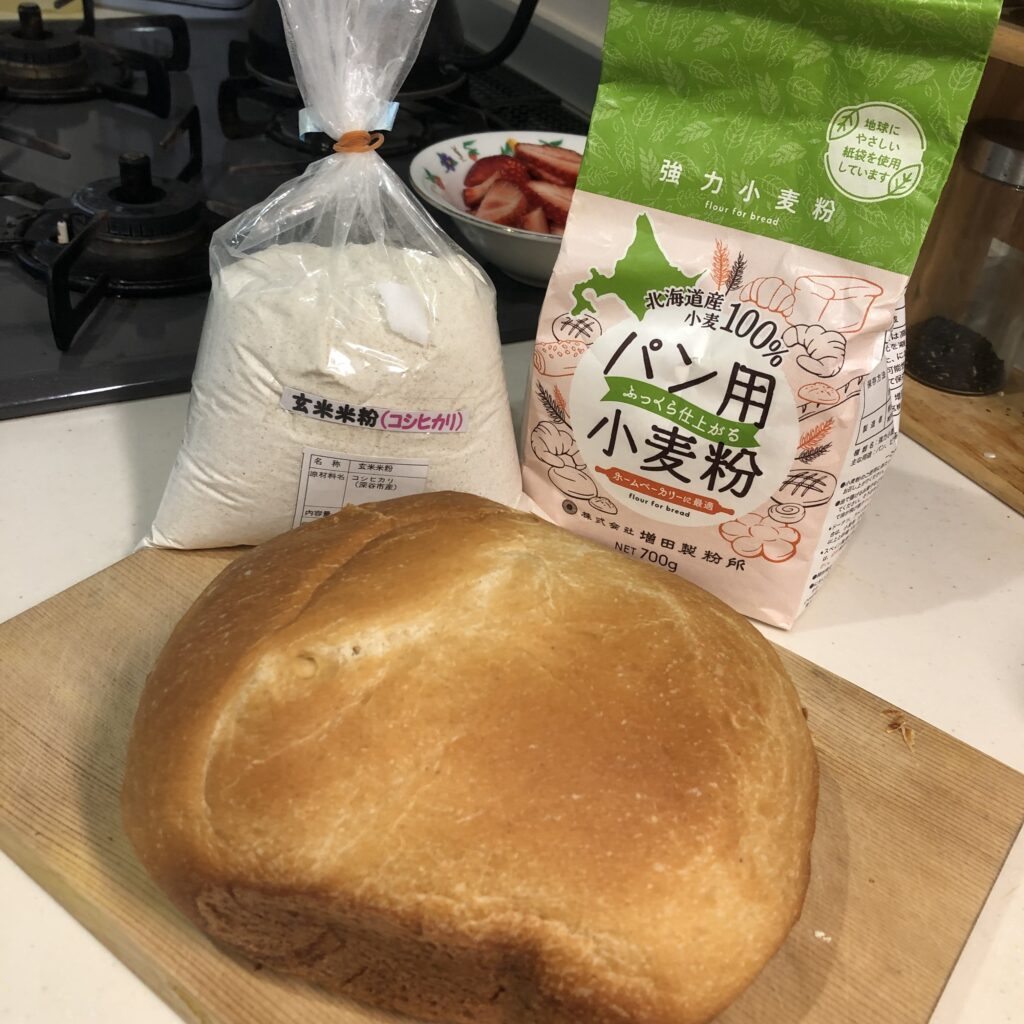

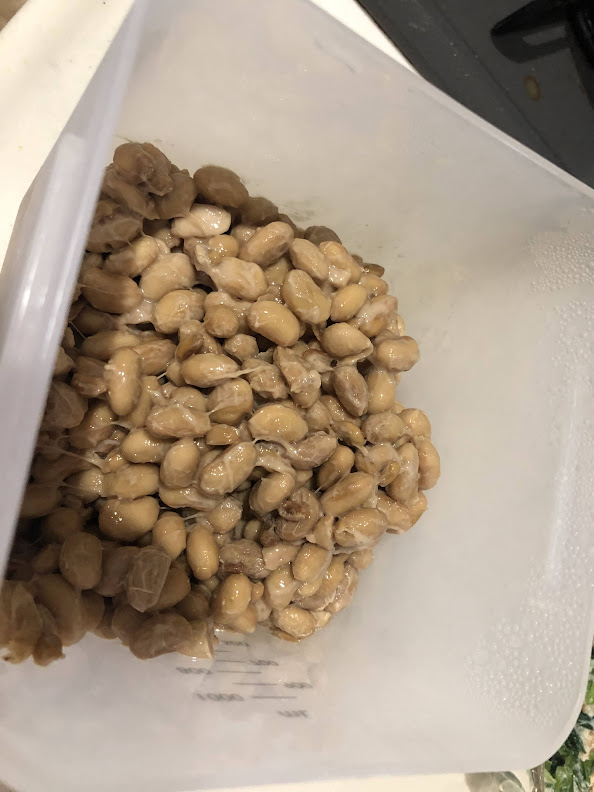

温室効果ガスを減らすために、プラスチック廃棄量を減らすために、食料自給率をあげるために、自分の身の回りでできることから手をつけようと4年前から色んな実践もしてみた。そうしたら、おのずと、畑を借りて野菜を育てたり、国産小麦粉や米粉で料理をしたり、パンやクッキー、ケーキ、マフィンを焼いたり、あんこを炊いてみたり、キムチを手作り、味噌を仕込んでみたり、オーブンでおからを使ったグラノーラを手作りしたり、etc・・・自宅で台所に立ってなんでも手作りすることが増えて、そういうエコ活をInstagramやブログで発信して・・・あれ?エコな暮らしと私がしている主婦の仕事ってあの「ハウスワイフ2.0」に似ていやしません?

この4年環境に関する書籍も大量に読み漁った。(斎藤幸平氏の『人新世の資本論』もしかり)便利で豊かな社会がもたらしたひずみを埋めるには、ごみを減らすこと、自然回帰すること、手間暇かけた手作りライフ、シンプルかつ不便を楽しむ生活、という本。ましては、最近話題になっているのは、そもそも先進国の資本主義社会のせいで環境が壊れている、資本主義に未来はない、という本。ビジネスと相性がわるすぎる。

となると、やるべきことはナチュラルママであり主婦になること?エコに暮らしたいとなると一日中家事をしているこの生き方になって良いのか??葛藤が生まれそんな時にこの本のことを思い出し、再読してみることにした。

ハウスワイフ2.0の2.0というのは、アメリカで古き良き家庭生活を先導していた1950年代頃、今の現役世代のおばあちゃんかひいおばあちゃんの世代の主婦像が元祖主婦ということで、1.0。そして、当時不況もありアメリカでは長時間労働や報われない対価、社会全体で不満が高まってきていた時期。その時に色んな不満や生き方を見直したいとハーバード大やエール大などの一流大学を出ていながら投資銀行や広告代理店、官庁などのエリート職を捨てて主婦になる女性が続出。そして、そういう女性たちは、畑で有機栽培にいそしんだり、何でも手作り、DIYをしてクリエイティブに家庭と環境を見つめながら暮らしていて、”家庭をつくる人=ホームメーカー”として生きている、まるで当時の主婦がバージョンアップしたようだ、ということで2.0と名付けたそうだ。

この発想は面白い!そして分析考察が凄く深くて文章のバランスも、冷静に分析しているのにユーモアを交えながらニュートラルな皮肉を入れてみたり。この本は社会学の論文のようだが、雑誌のコラムのような読みやすさ。さすがハーバード大卒業した著者マッチャ―さんの探求心はすごくて知的レベルに感嘆。

読んでいくと、資本主義社会で生きることに疲弊した優秀なキャリアウーマンたちは、結婚し家庭を持つとアメリカにおける環境汚染が気になり、納得できる子育てと家庭生活をするには、手作りライフをしてローカルな営みに身を置くことだと悟り、会社に使われない生き方を模索することにした、と次々と紹介されていた。

当時はブログで稼ぐ、という話だったが、今で言うならインスタやyou tubeなどに置き換えられる。当時からナチュラルな暮らしをしながら、やっぱり女性たちは承認欲求と社会で認められたいという葛藤があり、発信してファンを作って、あわよくばビジネスに繋げられたらという下心持ちながら気忙しい世の中を生きていた。

自然回帰するストイックなオーガニック信者と家庭回帰の主婦の価値観を認めながらも、その問題点も的確に取材され事実として述べられ、家庭の中でだけに居場所を作る主婦で居続けることはお勧めしないという結論に、わたしは食い入るように読み入った。

この著者自身、ハーバード大卒業して就職するも、過酷な労働環境に辟易として離職し、結婚後夫と田舎暮らしを選んだ。しかし、そんな中で、この1冊の本を書きあげて(相当な取材や考察をされた論文のような本)話題を巻き起こしたらしいが、今この本に書かれた女性たちはどうなったか気になる。

日本は、遅れて彼女たちの生き方を追っているようにも思えた。女性たちは子育てに専念するよりも仕事をしてキャリアを持ちたいと(稼がなければいけないということもあるが)共働き世帯が主流になってきていて、20、30年前のアメリカで母親が仕事に邁進し、冷凍食品や加工食品、テクアウトの総菜など簡単な食生活で子育てしてきたことが今の日本にもある。(ということは、10年後にはハウスワイフ2.0の生き方を選ぶ女性が増えるのかもしれない?)また、逆にいま、手作り主婦ライフをできるのは経済的にそこそこゆとりがある中流階級でもあり、そのほかでは、思想が強めの自然派タイプでちょっとマニアックな人という扱いのような気もする。(こういうタイプの人はいつの時代にも一定数はいる)

しかし、客観的に分析することより、10年前に書かれたこのアメリカ発の『ハウスワイフ2.0』はわたしのこれまでの挫折のキャリアを振り返るような一冊であり、今の私に痛切な助言をしてくれる起爆剤のような本だった。仕事と家庭と地球環境をすべて良くしていくような働き方、そんなことは可能なのか悩んでしまいがちだけれど、できることをできる限り実行していくしかない、でもそれは、家でbakingばかりしているのではなく、外に向けて仕事を持つ必要性があるよね、そんなことをひしひしと感じた。

これは、ものすごく面白い一流のジェンダー社会学の名著であり、経済学の本でもあるとわたしは思う。さらに環境の勉強をしている大学生のとりわけ女子にもおすすめしたい。(国立大学教育学部社会学出身者より)